기억이 머무는 이 공간에서, 시간은 빛과 소리로 다시 깨어납니다.

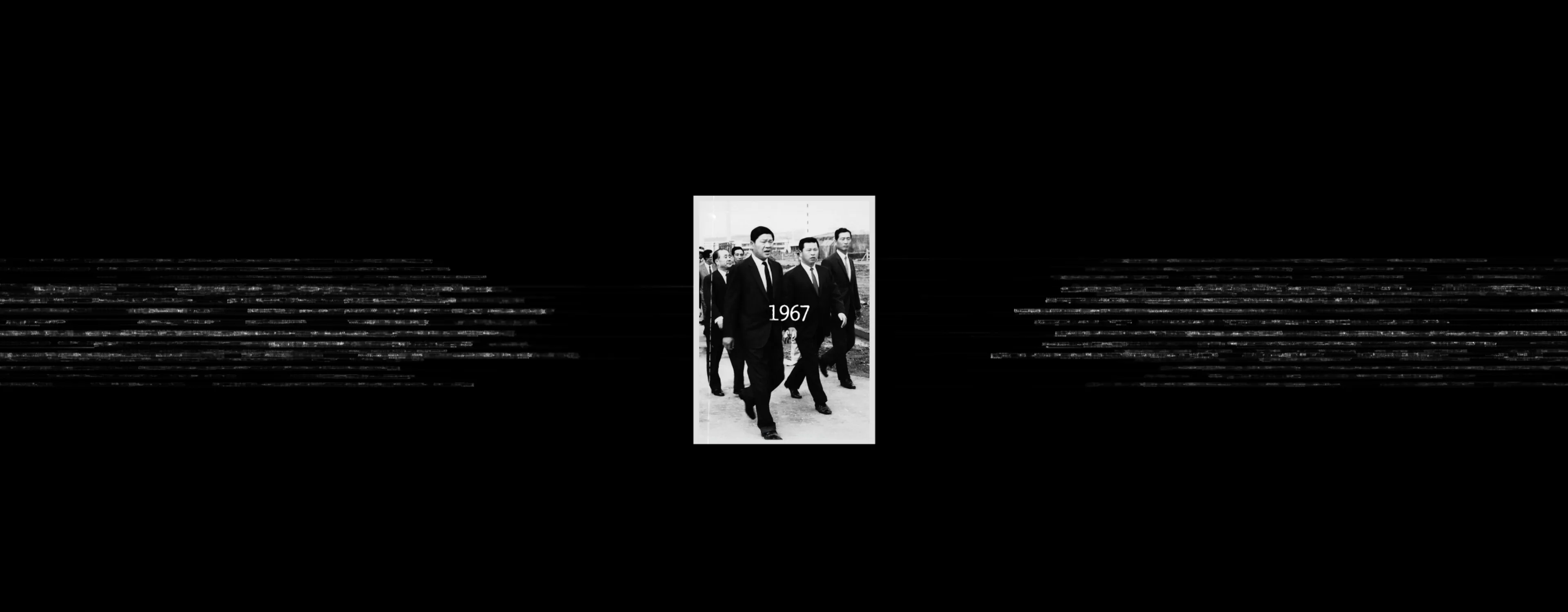

수원의 작은 고택에서 시작된 한 가족의 일상과 헌신은 시대의 시련을 지나 깊은 뿌리가 되었고,그 뿌리는 세대를 넘어 세계로 뻗어 나가는 거대한 흐름이 되었습니다.

어머니의 손길에서 피어난 작은 불씨, 형제의 신뢰로 이어진 시간, 그리고 기술과 사람이 함께 만들어가는 내일의 장면까지.

〈기억의 전당〉은 SK 70년의 시간을 하나의 서사로 엮어 공간 속에 천천히 펼쳐 보입니다.

과거와 현재, 그리고 아직 오지 않은 미래가 하나의 장면 안에서 겹쳐지고 이어지며 관람자는 그 사이를 거닐듯 시간을 통과하게 됩니다.